“…Il testamento, però, parla chiaro: il vecchio maniero sarà vostro soltanto se riuscirete a passarci una notte. E ad uscirne vivi!”

Quante volte, nei film horror a basso costo-di quelli che trasmettevano il martedì notte su “Notte Horror” e poi, in replica, la domenica mattina su Italia 1-, avete sentito pronunciare questa frase?

No, non rispondete, indovino io: sempre!

Questa è una delle espressioni cliché, insieme a “lo so che è un cane sciolto, ma è il miglior uomo che abbiamo” e “adesso basta: dammi il distintivo e la pistola, da domani sei fuori!”, che ogni sceneggiatore deve inserire (credo sia una clausola di contratto) all’interno della storia, per cercare di far finta di aver tirato su un film vagamente buono.

(Che poi, se proprio vogliamo dirla tutta, l’escamotage del sopravvivere una notte in una casa stregata non è neanche così brutto, se lo sai usare bene. Ecco, appunto SE LO SAI USARE BENE!).

Io, devo ammetterlo, sono uno spettatore ingenuo e naif: quando vado al cinema, faccio partire il film su Netflix o infilo il disco nel pc o nel lettore il DVD (esatto, io sono uno dei pochi che ancora compra i DVD per guardare i film), mi lascio completamente andare alla storia: è come se dimenticassi tutti i cliché, tutti i topoi, tutte le cose che cinque anni di DAMS, tra film spoilerati a dieci minuti dalla fine ed analisi inquadratura-per-inquadratura dei classici del noir, mi hanno insegnato.

Ecco, questo mio “cadere nel viluppo del film” (oggi voglio essere un po’ più lirico del solito), è lo stesso meccanismo che innesco quando inizio a leggere un libro: la narrazione-ricordiamocelo, sono uno spettatore ed un lettore naif-mi deve prendere e, anche se una parte del mio cervello potrebbe immaginare i risvolti della trama e vorrebbe prendere le distanze dalla storia, finisce sempre che mi immedesimo e, quando va male, mi incazzo con lo scrittore e, quando va bene, alla fine del libro, mi scende la lacrimuccia.

Sì, lo so, non pensavate che uno dei redattori più cinici del blog più bello di tutto il globo terracqueo potesse essere così emozionale, vero?

Comunque, tornando a bomba, tornando alla casa infestata in cui qualcuno deve passare la notte ed uscirne vivo, perché ne ho parlato?

Le case, soprattutto quelle vecchie e polverose e con le porte cigolanti, come tutti sappiamo, sono uno dei luoghi prediletti dell’horror. Tutti i grandi scrittori del genere, da Edgar Allan Poe a Bram Stoker, da Lord Byron a Mary Shelley fino a Clive Barker, ci hanno ambientato qualcosa.

Ma perché ci attraggono così tanto?

Forse perché sono abbandonate?

Forse perché, in una casa, noi ci cresciamo e, se tutto va bene, ci moriamo e quindi abbiamo questa strana idea in testa che, dopo anni ed anni a contatto con noi, i muri e i mobili del nostro appartamento siano diventati più simili a noi?

E Freud? Cosa direbbe Freud? La casa cosa rappresenta? La famiglia? Il clan? Il nucleo famigliare?

Ecco, avete visto: se solo si va più a fondo in un cliché, se si vanno a controllare le cose che nessuno controlla mai, si apre il vaso di Pandora e ne vengono fuori tutta una serie di domande e di riflessioni.

In questo articolo, in questa recensione, non parleremo di tutte le diverse interpretazioni delle case nell’horror-tra l’altro, sarebbe un ottimo tema per una tesi di laurea magistrale al DAMS o, addirittura, una buona idea per un dottorato di ricerca in cinema-, ma vogliamo tornare alle radici e parlare di un libro che tutti conoscono ” di seconda lettura” o “di fama”, ma che spesso non viene letto. Un libro che ha fatto da spartiacque tra un modo di scrivere storie dell’orrore e l’altro. Un libro senza il quale, probabilmente, non avreste avuto paura della bottiglia di plastica che scoppia la notte sulla vostra scrivania, degli scricchiolii degli armadi al buio e dei corridoi in penombra.

Di cosa sto parlando?

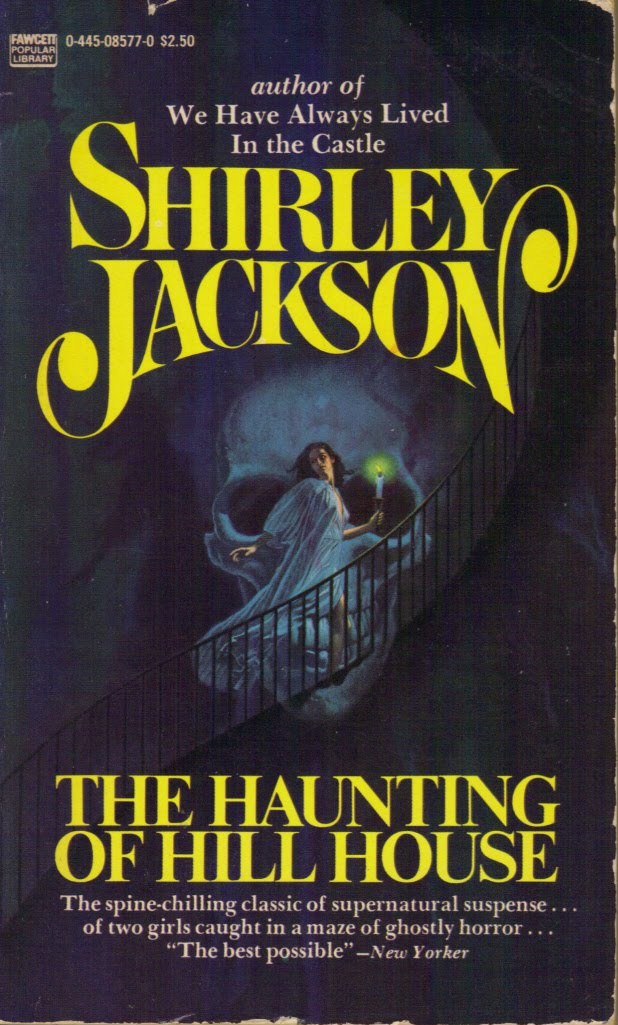

Di questo capolavoro:

TITOLO: L’incubo di Hill House

TITOLO ORIGINALE: The Hauting of Hill House

AUTORE: Shirley Jackson

ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1959

PAGINE: 233

TRAMA:

Il Professor Montague, medico e appassionato di paranormale, decide di fare uno strano esperimento: affittare Hill House-una tenebrosa casa maledetta situata in una piana in mezzo alle colline-, cercare un gruppo di volontari, viverci per un’estate intera ed annotare ogni “strana coincidenza” di cui i partecipanti all’esperimento si accorgono. I partecipanti, però, non vengono scelti in modo casuale. Il criterio è semplice: Montague cerca persone che abbiano assistito ad eventi paranormali, o che abbiano delle capacità psichiche fuori dal comune. L’unica clausola che i Sanders, gli attuali proprietari della villa, danno a Montague è che all’esperimento debba partecipare anche Luke,loro figlio, il futuro proprietario di Hill House. La lettera di partecipazione arriva anche nelle mani di Eleanor Vance, una giovane nubile che, nella sua vita, si è presa sempre cura degli altri. Eleanor accetta l’invito. La casa si popola dei quattro “avventurieri”: il professor Montague, Luke, Eleanor e Theodora-un artista lesbica che ha poteri ESP. Ma cosa succede ad Eleanor? Perché, già dai primi giorni, si sente attirata verso la grande casa squadrata male e in cui le porte si chiudono da sole? Perché, in quello strano ambiente, lei si sente quasi a suo agio? E soprattutto, perché gli altri partecipanti all’esperimento, presto, iniziano a sembrargli degli ospiti indesiderati?

Pubblicato nel 1959, “L’incubo di Hill House” rappresenta quanto di meglio ci possa essere nel campo dei libri dell’horror: contiene al suo interno tutti gli elementi che lo rendono una pietra miliare della letteratura, di genere e non.

Quando un libro smette di essere un libro e diventa un’opera? Le risposte potrebbero essere diverse e tutte giuste, ma quella che ci sentiamo di dare è una: un libro diventa un’opera quando, attraverso le sue pagine, i personaggi e i lettori vivono.

Ecco, “L’incubo di Hill House” è uno di quei libri vivi, concreti e reali. Non un opera-mondo a tutto tondo, forse, ma qualcosa di stupendamente moderno ed attuale.

Per capire l’importanza che questo romanzo ha avuto sia da un punto di vista personale della scrittrice che dal punto di vista della ricostruzione di un genere, non possiamo non tornare indietro alla biografia dell’autrice: Shirley Jackson, nata nel 1916 e morta nel 1965, fin da bambina si appassiona alla scrittura-ci credete che, già a dodici anni, aveva scritto una mole immensa di opere?-, passione che la porterà a diventare una scrittrice, una giornalista, vincere premi importanti ed essere pubblicata dai maggiori editori statunitensi.

Ecco, una storia che potrebbe sembrare comune, la storia della scoperta di un talento che poi diventa un lavoro. Ebbene, le cose non sono così semplici: il rapporto di Sherley Jackson-voglio ricordarlo: a dodici anni aveva già vinto premi importanti, scritto poesie ed aveva dei romanzi inediti. A dodici anni!-con la madre si rivela sempre burrascoso: la figlia fa di tutto per compiacerla scrivendo, e lei la attacca sul suo aspetto fisico, il suo vero e forse unico punto debole.

Questo è l’ambiente in cui vive la Jackson. Se non una famiglia disfunzionale a tutti gli effetti, comunque un ambiente estremamente difficile.

(I rapporti con la madre, con l’andare del tempo, si faranno così duri che Shirley deciderà di distruggere davanti a lei tutti i manoscritti della sua infanzia).

L’autrice, fin dai primissimi anni della sua vita di adulta, complice la situazione, inizia a sviluppare stati d’ansia fortissimi.

Ecco, da questa premessa ci agganciamo al libro. L’incipit magnifico recita: “nessun organismo vivente può mantenersi sano di mente in condizioni di assoluta realtà”.

Perché questo incipit colpisce? Perché, in qualche modo, ribalta l’assunto di base della nostra società e del pensiero freudiano-ma direi più di stampo marcusiano-di cui siamo permeati: non bisogna abbandonare il principio di piacere per il principio di realtà, ma fare il contrario.

Procedendo con la narrazione, l’autrice ci racconta la storia di Hill House: una casa che, esplorandola, si mostra imperfetta, non perfettamente squadrata, fatta male e quindi posseduta.

La bruttura della casa, secondo l’opinione comune del popolo di Hillsdale, la cittadina più vicina-vicina per modo di dire, visto che dista miglia e miglia-a Hill House, è quella del bello, del perfetto che è anche puro.

Dopo la carrellata storica della casa-da quelli che ci hanno abitato fino a quelli che ci sono morti-, Shirley Jackson ci mostra la vera protagonista della storia: Eleanor “Neil” Vance.

Tra tutti i modi in cui uno scrittore può introdurre un personaggio-di solito si consiglia di farlo vedere mentre compie un’azione o di descriverlo fisicamente-, la Jackson decide di farlo spiazzando il lettore. Le parole sono feroci e, in qualche modo, grottescamente comiche: “Quando arrivò a Hill House Eleanor Vance aveva trentadue anni. L’unica persona al mondo che odiava cordialmente, adesso che la madre era morta, era la sorella”.

Vista la storia personale della scrittrice, il personaggio di Eleanor assume subito un impatto fondamentale: il rapporto con la madre è dissezionato in modo chirurgico e freddo da psicanalisi.

Sicuramente, interpretandolo in un’ottica psicanalitica, il personaggio di Eleanor, quello di Carrie (sua sorella) e quello di Theodora possono essere messe in relazione: Eleanor, la ragazza tutta casa e chiesa che si vergogna quasi di vestirsi in colori sgargianti, rappresenta l’uomo moderno con tutte le sue sovrastrutture; Carrie, sposata e con una figlia, il modello a cui la società lo spinge ad assomigliare e Theodora il modello a cui aspira.

Interessante il fatto che, per arrivare ad Hill House, Eleanor rubi la macchina che ha comprato insieme a sua sorella.

Il fatto di rubare, di riprendersi quello che le appartiene per riscoprirsi, è un tassello fondamentale della crescita del personaggio.

L’arrivo ad Hill House e l’incontro con Theodora, le loro corse per il grande giardino e la scelta delle camere sono esplicative: Shirley Jackson assegna le stanze azzurre e verdi (colori tipicamente maschili) alle due donne e i colori rosa e rosso (colori tipicamente femminili) agli uomini.

Questa specie di femminizzazione della figura maschile potrebbe essere interpretata in due modi: il rapporto dell’autrice con la madre (sono gli uomini che pretendono la perfezione assoluta dalle donne, non le altre donne), e la vera scoperta della sessualità di Eleanor.

Il rapporto tra Eleanor e Theodora, infatti, è di tipo speculare: l’una guarda l’altra per arrivare ad essere come lei, nel caso di Eleanor, e per aver cura di lei, nel caso di Theodora.

Due scene sono importanti, per capire questo nuovo gioco delle parti: la prima è quella in cui i personaggi sono seduti al salottino, davanti al fuoco, la prima sera e la seconda è la scena dello smalto.

La prima è interessante perché tutti i personaggi si danno un’identità. Senza scomodare Marc Augè e il non luogo del set psicanalitico, potremmo interpretare questa scena come un superamento delle sovrastrutture dell’io ed una rinuncia alla fase dello specchio: i personaggi, Eleanor in primis, abbandonano l’idea di costruire il proprio io partendo dall’immagine che danno agli altri di sé e sono liberi di crearsi il proprio passato. Eleanor, il personaggio che ci interessa di più, diventa una cortigiana che usava il proprio corpo per dare e ricevere piacere.

La scena dello smalto racchiude in sé degli elementi importanti. Analizzandola vediamo Eleanor e Theodora nella stessa stanza. Theodora si annoia e decide di mettere lo smalto rosso sui piedi di Eleanor. Mentre procede con l’operazione, le dice che ha i piedi sporchi. Eleonor si scandalizza per i piedi sporchi e per lo smalto. La risposta di Theodora è quella di un’amante: “anche io ho i piedi sporchi” le dice e poi, quando Eleanor è in ansia, aggiunge “la devi smettere di preoccuparti per gli altri”. Il simbolismo di questa scena è presto svelato: i piedi sporchi-gli unici organi che si coprono sempre- sono sporchi perché rappresentano il sesso e del sesso e della nudità non si può parlare. Lo scoprirsi simili-“abbiamo tutte e due i piedi sporchi”-, distrugge il mondo di Eleanor: con quel gesto, il lasciarsi spennellare lo smalto sui piedi, in qualche modo ha perso la verginità.

Ma la verginità è una cosa che le buone ragazze non perdono. E in una casa che non è la loro. I fenomeni poltergeist iniziano e Eleanor sente sua madre che la chiama, la vede riflessa, la percepisce.

Gli altri componenti della casa, terrorizzati, non capiscono: lei è l’unica che vede, l’unica che sa.

Lei è l’unica che, tra i labirinti di Hill House, riesce a trovare la follia che le serviva.

Un libro che diventa un’incubo, che si fa psicanalisi. La storia di un ritrovamento di sé attraverso l’abbandono del proprio passato e dei propri schemi morali. Una favola femminista e di liberazione sessuale ed una casa, un universo, che incombe inesorabile su di noi e sta a noi decidere di farne parte o di scappare, di entrare nel viluppo di cui facciamo parte o rifiutarci.